注意!: ここに書かれた内容には何の保証もありません!数学が苦手で測量の知識が無い人間が書きました。数値や図は見直しのたびに修正が入ります。

スナメリまで何メートル?

発見したスナメリがいた場所を海図にプロットしたい。でも、どうしたらいいだろう?方向は?距離は?岸壁のすぐ近くなら目測で十分だが、遠くに見えたスナメリはどれくらいの距離にいるのか?1キロメートル先か?10キロメートル先か?

そこで色々考えてみた。

スナメリまでの距離を測るために、レティクル付きの双眼鏡を使うことを思いついた。レティクルを使うと、大きさの分かっているものならそれがどれくらいの距離にあるのか、距離が分かっているものならそれがどれくらいの大きさであるのか知ることができる。

けれども、今回はそのような使い方はしない。

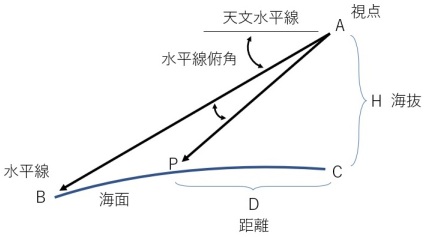

海抜Hメートルの位置(A)から水平線(B)とスナメリ(P)の角度(∠BAP)を測ることにより、スナメリまでの距離(D)を知ることはできないだろうか?

図1.スナメリまでの距離(D)は?

GPSで標高が確認できればよいのだが、GPSに表示されるのはGPS高度というやつで、地球を楕円体とみなした表面からの高さのことだ。だから、実際の標高とはかなり違っている。

スナメリ調査基地(白浜展望台)のある場所の標高は、地図だと5.4メートルとなっていた。展望台の手すりまでの高さはメジャーで測って3.2メートル。そこに肘を付いて双眼鏡を持つと0.33メートルプラスされ、合計で8.93メートルとなる。だいたい、9メートルでいいだろう。

ところで、標高というのは東京湾平均海面(Tokyo Peil: T.P.)が基準となっている。姫路(飾磨)の潮位観測基準面の標高がマイナス0.925メートルで、年平均潮位が1.161メートルという数字を見つけたので、これによるとT.P.より20センチくらい海面が高いのかな?まあ、これくらいなら気にしなくてもよさそうだ。それより干満の差(潮差)の方が気になるが、今は無視して考えてみる。

とりああえず、海抜(H)は9メートルとしておこう。

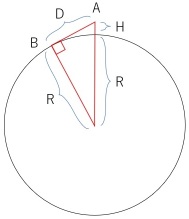

図2.水平線までの距離

地球の半径(R)を6378キロメートルとして、海抜(H)9メートルの位置(A)から水平線(B)を見たとき、三平方の定理から距離(D)は10.7キロメートル。それ以上遠くのスナメリは、水平線の向こう側(地球の丸みの向こう側)にいることになるので、見ることはできない。もっとも、スナメリは小さいから地球が平だったとしてもそんな遠くまでは見えない。

海抜9メートルの位置から見た水平線までの距離がたった10.7キロメートルだなんて、地球の丸さを実感。

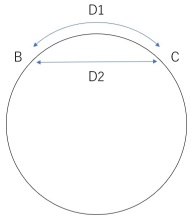

図3.D1とD2の差は?

ところで、D1とD2の距離の差について考えてみる。スナメリがいるのは水平線よりこちら側なので、D1を10キロメートルとすると、D2は9.9999989757キロメートルとなった。ミリメートルの位で四捨五入すると10キロメートルだ。D1とD2はほぼ同じ!

地球は思ったより平だった!

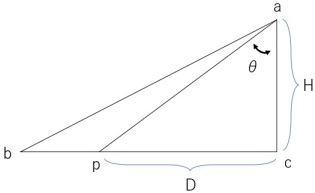

それなら、斜辺(ab)が10.7キロメメートルで高さ(H)が9メートルの直角三角形(abc)で考えてもいいかな?正しくはないかもしれないが、そんなに悪くはないんじゃないかな?

図4.図1を単純化したもの

θは直角から水平線俯角と∠bapを引いたもので、スナメリまでの距離(D)はtanθ×海抜(H)で良さそうだ。水平線俯角を実測しろと言われそうだが、道具が無いし自作するのも面倒だ。とりあえず、∠bacはアークコサイン(10/10700)としておこう。この三角形(abc)の内側で∠bapを変化させると、距離(D)は図5の青線のように変化した。

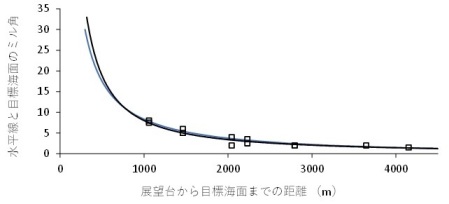

図5.距離とミル角の関係

しかし、海抜(H)は本当に9メートルであってるのだろうか?この計算で良いのだろうか?大気による屈折や潮差を無視して良いのだろうか?と、いろいろ心配になった。

そこで、基地から見える灯台、航路標識、漁業用のブイ、停泊中の船の位置を確認した。灯台は地図から、航路標識と漁業用のブイは海図から、停泊船はライブ船舶マップで位置を確認した。漁業で用いるブイの設置には季節性があるので、いつでも利用できるわけではない。だから、これらのシーマークは、使用するたびに位置を確認する必要がある。

これらのシーマークが存在する海面と水平線との角(∠bap)を、レティクル付き双眼鏡で測定した。図5の□のプロットがシーマーク。このシーマークから近似曲線を描かせてみると、黒線のようになった。なんとビックリ、青線とそっくりになった。

ちなみに、検量線として使おうと思ったので距離をX軸にして近似曲線を描いた。

さて、この曲線から求めた距離の精度はどんなものだろう?レティクルは5ミル間隔なので、1ミルは目測で読み取らなければならない。訓練するとだいたい両側1ミルくらいの誤差に収まるとして、誤差がどれくらいになるか計算してミル。真の読み値の10%+1ミルの誤差が生じた場合、距離によって違うのだが、真の距離が1キロメートルの場合、手前に150メートル奥に230メートルくらいが誤差範囲となった。2キロメートルの場合は、手前に470メートル奥に1キロメートルくらいまでが誤差範囲となった。

「誤差が大きすぎる」って?

1キロメートルの誤差は大きく感じるかもしれないが、そこまで精度が要求されるような情報ではないから問題無し。それに、そんな遠くのスナメリを見つけられることは少ないので、通常の誤差はだいたい数百メートル以内に収まるのではないかな?

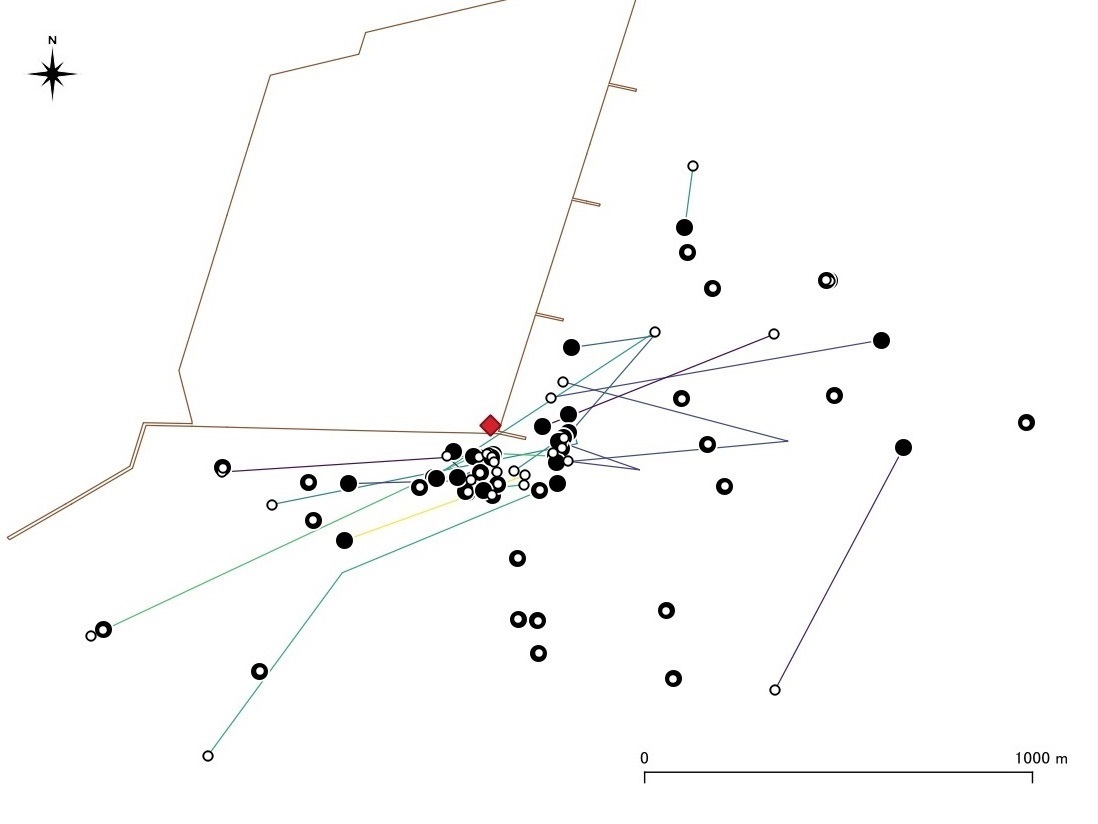

方位についても試行錯誤がいろいろあったので後で書き足したいと思っているが、とりあえずスナメリ出現地点を海図にプロットしてみた(図6)。ほとんどのプロットがシーマークを基準とした目測によるものだが、およそ800メートルより先のプロットについては上記の方法を参考にした。

ちなみに、スナメリ調査基地から観察した最遠のスナメリがいた場所は約2.8キロメートル先のブイ付近だ。普通に泳いでいたら見つけられなかったかもしれないが、激しい採餌活性があったので見つけることができた。

図6.スナメリ出現地点(2021年)

図6の赤いマークはスナメリ調査基地(白浜展望台)。白丸は出現地点。黒丸は見失う前の最終観察地点。基地近くに丸が多いが、ここに出現しやすいわけではなく、単に近いから見つけやすかっただけ。遠くのスナメリを見つけるのは難しい。白丸と黒丸が重なってるのが多いが、これは追跡できなかったから。それから、基地近く(目と鼻の先)にも黒丸が多くある。潜水時間が長かったからとか、水中で方向転換したからとか理由はいろいろ考えられるが、スナメリを追跡するのは難しいということだ。撮影しようとして目を離した隙に見失うことも多かった。デジスコを移動するとセッティングがぐらつくのでなんとかしたい。

間違いに気付いた方、何かアドバイスのある方はメールしていただけると幸いです。

![]()